トップ » けろけろ。

いそのん劇場【第7の謎の化石を復元する】

2025年04月14日(月)

今月4月13日に礒やしきのはなれで開催された毎月一日だけの礒野お手製の展覧会「いそのん劇場」の様子をご紹介します。

ごあいさつ

【第7の謎の化石を復元する】

礒野が何年もかけて取り組んでいるお仕事のひとつに化硝研究所のお仕事があります。

これは何かといいますと、ある特別な地層の化石をヒントに、その生き物の姿と生き方を推察しガラスで再現するというもの。

その特別な地層というのは、大量絶滅があったとされる古生代と中生代の隙間の時代のもの。

数年前に発見されたその地層はギャプス紀となづけられ(フィクションです)、アンモ所長をはじめとする研究者の化石発掘の対象となりました(フィクションです)。

そして化硝研究所と三人の博士が取り組んでいるのは、次から次へと出てくるその時代特有の謎の化石から、その時代の生態系を解明していこうという大きな試み。

化硝研究所のアンモ所長の依頼からはじまるこの企画は、だいたい年に1回か2回。

参加しているガラス作家は「増永元博士」「谷口知惠子博士」そして「礒野昭子博士」

気長な話ではあるものの、この取り組みを積み重ねていくといつか、厚みのある大きなイメージ世界を創り上げることができるはず。

依頼される3博士はお互いに申し合わせたり、相談したりはいっさい無しで、それぞれに「うーん!」と考えに考えた結果、考察の結果はぜんぜん違うものになったり、ニアミスしたり。

そこも面白いチェックポイントかもしれません。

学術的なムードが漂うこの化硝研企画ですが、復元されたものは資料であるとともに作品。

宝物でありアートとして、どうぞじっくりと見てやってくださいませ。

2025年4月 礒野昭子

会場風景

会場に展示された作品は「谷口博士」こと谷口知惠子さんと「増永博士」こと増永元さんとわたくし礒野昭子のもの。

そしてお題となった化石と、それぞれの作品になった生き物についての考察レポートが展示されました。

谷口博士のコーナー

Anglipis chekora (アングリピス チェコラ)

無顎鋼/ 異甲目/ プテラスピス科/詳細不明

学名の意味:角のついた甲羅

anguli(角)+pis(甲羅)+chekora(チェコラ)

アングリピスの背景と額は谷口博士によって漆をほどこされています。

河口やかなり流れのある川の底に住んでいます。

こんもりとした甲冑状の頭部と尖った形の尾ビレを持っています。

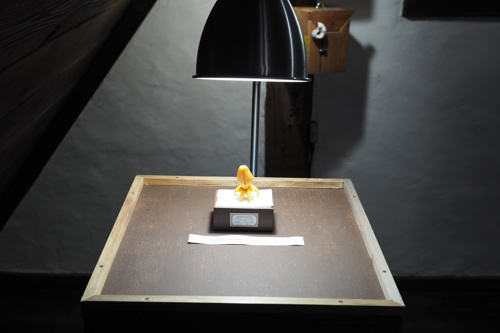

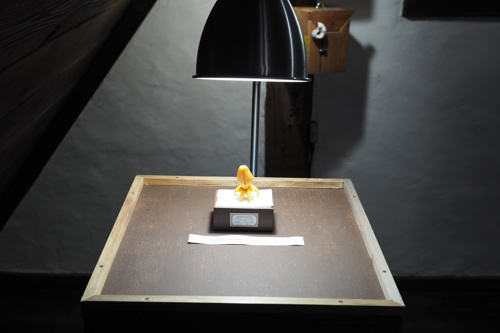

礒野博士のコーナー

Strobiluspis (ストゥラウビラスピス)

魚類無顎口上綱/無顎綱/異甲目/プテラスピス科

学名の意味:マツカサのような甲羅

strobilus(マツカサ)+pis(甲羅)

作品は展示台からかんたんに取り外すことができます。

そして面白い手触りと、光を透して見る楽しみがあります。

吻部の下面には泥の中でも生き物を探せるセンサーがあります。

腹面にはイモムシのような足が5対あって、浅瀬から岩などの上に這い上がることができます。

増永博士のコーナー

Astrobelua sepioides(アストロベルア セピオイデス)

棘皮動物門/ヒトデ綱/詳細不明

学名の意味:コウイカに似た星の怪物

astrum(星)+belua(野獣、怪物)+sepia(コウイカ)+-oides(~に似た)

海底を移動する時の姿勢

胴体腕の背面

捕食腕の中心に口らしきものがあります

恒例の礒野作品のマスターピース展示

触って楽しんでいただくことができます。

今月は2作品

【ウミノモト(蛸のような、)】3月のトップページを飾った子

【桜の花まで飛べました!】4月のトップページを飾った子

次回いそのん劇場は5月11日です。

ごあいさつ

【第7の謎の化石を復元する】

礒野が何年もかけて取り組んでいるお仕事のひとつに化硝研究所のお仕事があります。

これは何かといいますと、ある特別な地層の化石をヒントに、その生き物の姿と生き方を推察しガラスで再現するというもの。

その特別な地層というのは、大量絶滅があったとされる古生代と中生代の隙間の時代のもの。

数年前に発見されたその地層はギャプス紀となづけられ(フィクションです)、アンモ所長をはじめとする研究者の化石発掘の対象となりました(フィクションです)。

そして化硝研究所と三人の博士が取り組んでいるのは、次から次へと出てくるその時代特有の謎の化石から、その時代の生態系を解明していこうという大きな試み。

化硝研究所のアンモ所長の依頼からはじまるこの企画は、だいたい年に1回か2回。

参加しているガラス作家は「増永元博士」「谷口知惠子博士」そして「礒野昭子博士」

気長な話ではあるものの、この取り組みを積み重ねていくといつか、厚みのある大きなイメージ世界を創り上げることができるはず。

依頼される3博士はお互いに申し合わせたり、相談したりはいっさい無しで、それぞれに「うーん!」と考えに考えた結果、考察の結果はぜんぜん違うものになったり、ニアミスしたり。

そこも面白いチェックポイントかもしれません。

学術的なムードが漂うこの化硝研企画ですが、復元されたものは資料であるとともに作品。

宝物でありアートとして、どうぞじっくりと見てやってくださいませ。

2025年4月 礒野昭子

会場風景

会場に展示された作品は「谷口博士」こと谷口知惠子さんと「増永博士」こと増永元さんとわたくし礒野昭子のもの。

そしてお題となった化石と、それぞれの作品になった生き物についての考察レポートが展示されました。

谷口博士のコーナー

Anglipis chekora (アングリピス チェコラ)

無顎鋼/ 異甲目/ プテラスピス科/詳細不明

学名の意味:角のついた甲羅

anguli(角)+pis(甲羅)+chekora(チェコラ)

アングリピスの背景と額は谷口博士によって漆をほどこされています。

河口やかなり流れのある川の底に住んでいます。

こんもりとした甲冑状の頭部と尖った形の尾ビレを持っています。

礒野博士のコーナー

Strobiluspis (ストゥラウビラスピス)

魚類無顎口上綱/無顎綱/異甲目/プテラスピス科

学名の意味:マツカサのような甲羅

strobilus(マツカサ)+pis(甲羅)

作品は展示台からかんたんに取り外すことができます。

そして面白い手触りと、光を透して見る楽しみがあります。

吻部の下面には泥の中でも生き物を探せるセンサーがあります。

腹面にはイモムシのような足が5対あって、浅瀬から岩などの上に這い上がることができます。

増永博士のコーナー

Astrobelua sepioides(アストロベルア セピオイデス)

棘皮動物門/ヒトデ綱/詳細不明

学名の意味:コウイカに似た星の怪物

astrum(星)+belua(野獣、怪物)+sepia(コウイカ)+-oides(~に似た)

海底を移動する時の姿勢

胴体腕の背面

捕食腕の中心に口らしきものがあります

恒例の礒野作品のマスターピース展示

触って楽しんでいただくことができます。

今月は2作品

【ウミノモト(蛸のような、)】3月のトップページを飾った子

【桜の花まで飛べました!】4月のトップページを飾った子

次回いそのん劇場は5月11日です。

2025/04/14 22:40 Update