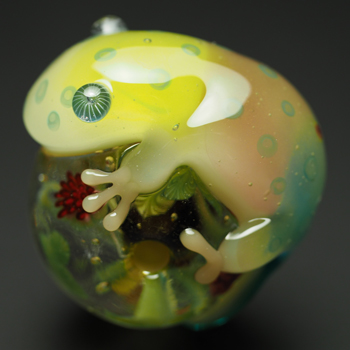

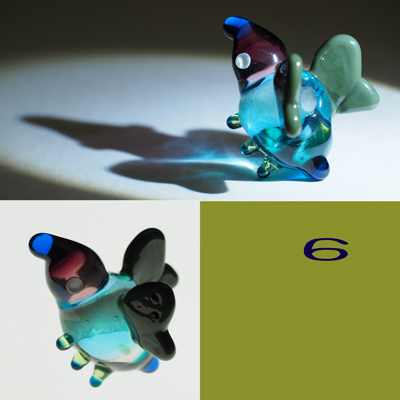

今日はぐうっと眼をこらして、細かいところを見ていただきましょう。

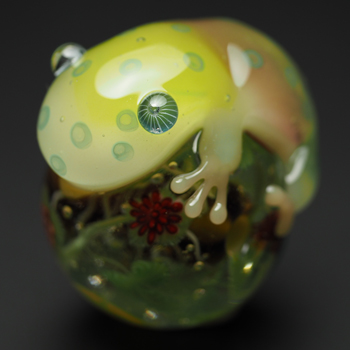

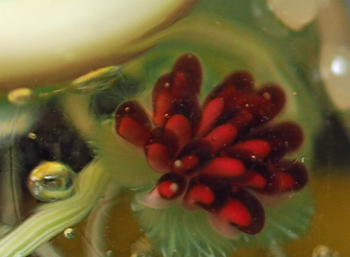

ステガちゃんが抱える玉の中にはヘビイチゴの赤い実や

ヘビイチゴの黄色い花

盛りをすぎてすこしあせた色の実があります。

そしてそのまわりにあるのは・・・

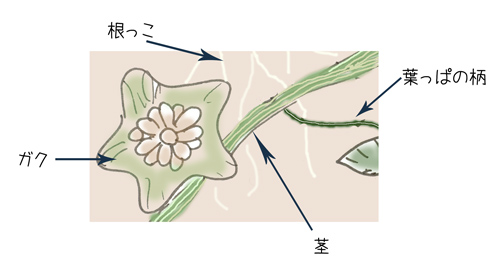

葉や茎や葉柄、そして実の根元にガクがあります。

このヘビイチゴ、根っこからはじまった一本の茎が芯まわりをぐるっととりまき、そこからいくつもの葉っぱが出ています。(ステガちゃんの身体の下で見えないところにもつづきが入ってます)

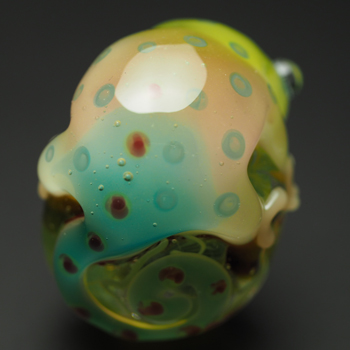

さらによく見ると、透明の空間には細かいうにゃうにゃ(みゃくり)と細かい気泡が入っています。このところ手にするガラスにはこういう現象が多くみられます。

すきっときれいなガラスも良いけれど、礒野はもともと古いガラスが好きなので

光を乱反射させるこういう質感も好きだったりします。

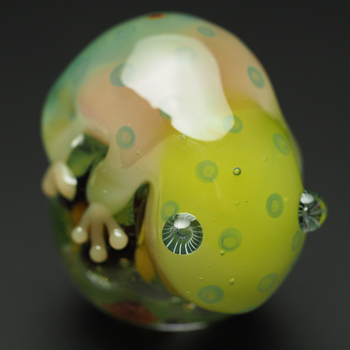

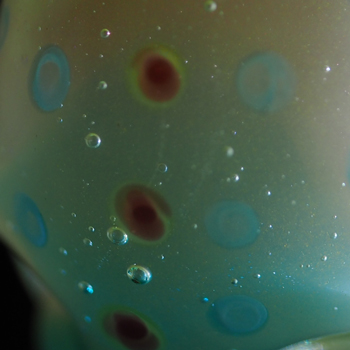

質感で気に入っているところのひとつはここ

ステガちゃんの背中側

おなか側から5層に重ねた色ガラスの、おなか側から4層目、背中側から2層目のガラスに含まれた気泡が、色ガラスの内部に透けて見えます。

これが光を透すと、いい表情をみせます。

そしてステガちゃんの眼

背後から光をあてると眼はさらに不思議な表情をみせます。

これがガラスの美しくて面白いところ。

今月のグラス2Hオークションは6月22日水曜日

前日の深夜0時をまわったらスタートです。

このオークションは終了しました

オークショントップページはコチラーー>

メッセージなどありましたら、礒野におたよりをどうぞ!

メール kaeru@iso.cx