トップ » けろけろ。

窓の外はずっと絶景です

2023年12月08日(金)

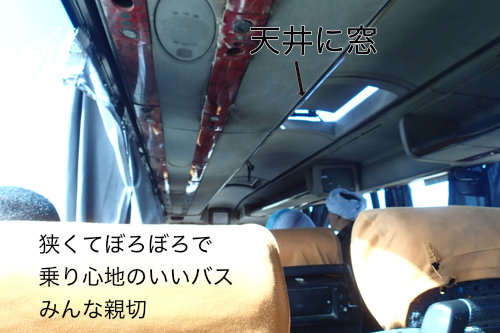

このパールヴェルディ(緑の真珠という意味)のバスは地域の足で、けっこうぼろぼろなんですけど、なぜか乗り心地が良い。

モロッコの長距離バスは座席のフォルムが良くできているんじゃないかと思います。

(もしくは、私に合うのかな?)

長時間乗っても疲れにくいのが嬉しいです。

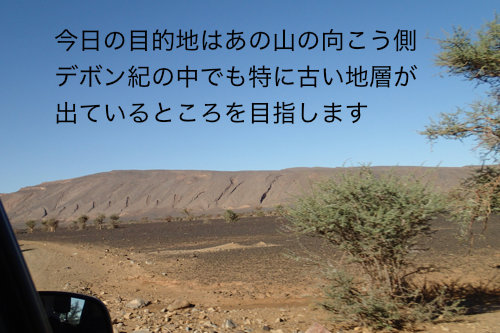

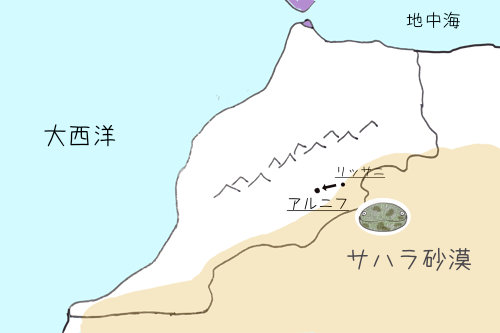

リッサニからも離れて、広大な大地をアルニフにむけて走ります。

バスが走るのは、このあたりでただ一本の舗装道路。

あたりは延々と絶景です。

このだだっ広い景色と空、延々と見飽きません

ごま粒のように見えるのは黒ヤギさんたちです

壊れかけた建物があると、使っている建材やつくりがみえて、とても面白いです。

幹線道路から時々舗装していない脇道がのびていることがあります。

そういう道の先には小さな町や村があるみたい。

途中下車のお客さん。

荷物がすごくいっぱい。

きっとおうちの人がここまで迎えに来てくれるのでしょう。

車やバイクでヨーロッパから旅してくる人も多いようです。

キャンピングカーでの旅とか、楽しそう!

2023/12/08 20:45 Update

12月10日はやまのパンダ屋さんの開催日です

2023年12月06日(水)

今週末の12月10日(日)は和歌山県海南市にある「やまのパンダ屋さん」の開催日です。

今年最後のパンダ屋さんです。

12月のパンダ屋さんということで、恒例のいそのんからのちっちゃなプレゼント、いつものちっちゃなクリスマスツリー2023年バージョンを用意しています。

ここ数年は、お正月の鏡餅だったりしてたんですけど、パンダ屋さんの開催日は月の前半。

まだまだクリスマスグッズを飾れる日数があるので、ツリー復活となりました。

これは2018年のバージョンです。

先月お休みだったサバヲ劇場、今月はちゃあんとありますよ!

こちらもクリスマススペシャル、集めてる人は集めてる、サンタパンダさんの登場です。

今年のバージョンがどんなかは、寸前のサバヲさんのパンダ屋ブログで発表です。

サバヲのブログーーー>http://panda.glazo.net

サバヲさんグッズはパンダ屋の母屋で11時半ごろ販売予定です。

そのほか、山の恵みの柚子やレモン、冬苺がありますし、

ツタやヒイラギをつかって小さなクリスマスリースをつくってもいいですね。

何かとお楽しみのある山の日になると思います。

それとそれと!うれしいゲスト登場です。

蜻蛉玉作家の谷口知惠子さんが遊びに来てくれるそうです。

先日、東京銀座での個展を終えたばかりの谷口さん、

おつかれさまと言ってあげましょう(^_^)

いそのん劇場は当日をお楽しみに!

それではみなさま、第二日曜日、やまのパンダ屋さんでおまちしています。

やまのパンダ屋さんへのご来訪には前日までに事前連絡をいただいております。

注:お越しの方は必ず事前にご連絡ください。

ご連絡方法や詳しいご案内はコチラ

「やまのパンダ屋さんのご案内」・・・http://www.iso.cx/kero/0672

オープンは11時、クローズは17時。

海南駅までのお迎えは

10:35 と 14:05 です。

どちらかでリクエストいただければ、お迎えにあがります。

2024/01/10 20:27 Update